Was is wahr? Zu Besuch bei Correctiv

Desinformationen bedrohen die Demokratie. Mit den Tipps einer Faktencheckerin spürst du Fake News in deinem Feed auf.

Hey,

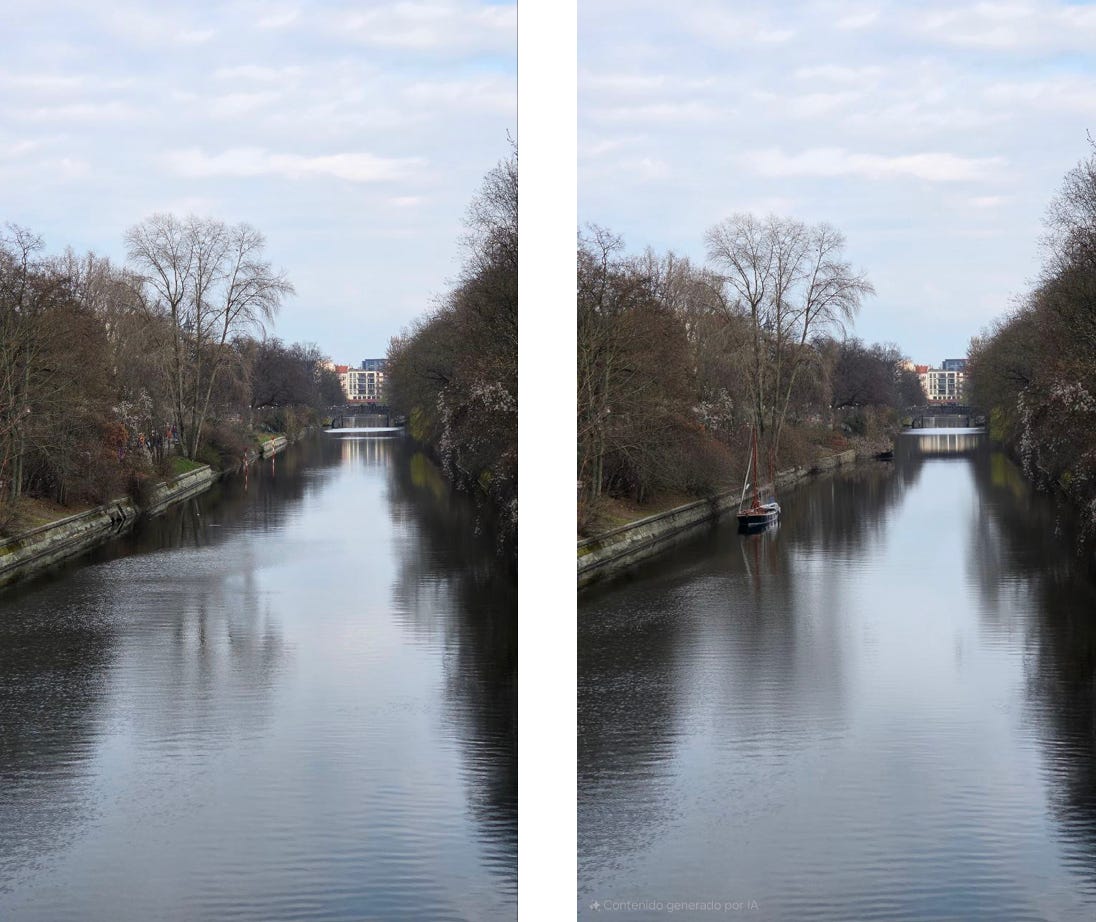

neulich brachte mein Mitbewohner Mati Aristoteles’ Prinzip – wahr sei, was real ist – ins Wanken. An unserem Küchentisch entsperrte er sein Smartphone und zeigte mir ein Foto vom Landwehrkanal, das er kurz zuvor in der Nähe unserer Wohnung aufgenommen hatte. „Und wenn ich jetzt hier etwas einzeichne …“ – er wischte mit dem Zeigefinger ein paar Striche über das Foto – „… erstellt das Handy von selbst ein neues Bild”, sagte er. Dank KI tauchte plötzlich ein Segelboot im Foto auf, obwohl dort nie eines war. Wüsste ich nicht, dass auf dem Kanal im März keine Segelboote fahren, ich hätte es für echt gehalten. Aristoteles hätte gestaunt.

Photoshop, KI und digitale Fakes gibt es nicht erst, seit Mati ein neues Handy hat. Im Weißen Haus triumphiert ein Lügner, ein anderer verkauft Falschaussagen als Free Speech, und Social Media spült uns täglich KI-generierte Inhalte aufs Display. Die Grenze zwischen Wahrheit und Täuschung verschwimmt. Zum ersten Mal habe ich das Gefühl: KI verändert meine Wahrnehmung der Realität. Schickt mir Mati bald Urlaubsfotos, auf denen er an den Sandstränden der Malediven Jetski fährt – obwohl er eigentlich mit einer Autopanne in Duisburg festsitzt?

Wie erkennt man überhaupt noch, was echt ist?

Faktencheckerin Kimberly Nicolaus von der Rechercheplattfrom Correctiv erklärt mir, wie man Fakes im Alltag aufspürt.

Seit drei Jahren arbeitet Kimberly als Redakteurin im Faktencheck-Team von Correctiv. Mit zwölf Kolleg:innen entlarvt sie Fake News im Internet und prüft, ob man Texten, Fotos und Videos vertrauen kann. „Faktenchecks schützen die Demokratie“, sagt Kimberly.

Die Redaktion von Correctiv befindet sich in einem modernen Backsteingebäude an der Hermannstraße in Berlin-Neukölln. Draußen staut sich der Stadtverkehr, in den Bäumen sprießen die ersten Knospen. Kimberly holt mich am Eingang ab, führt mich durch Sicherheitstüren hinauf in ein Büro mit Wänden aus Sichtbeton. Sie sagt: „Es gibt so viele Falschbehauptungen im Netz, dass man sie nie alle prüfen kann.“

Wie arbeitet eine Faktencheckerin, Kimberly?

Wir beobachten soziale Netzwerke und analysieren, welche Inhalte viral gehen und ob es sich dabei potenziell um Falschinformationen handelt. Manchmal haben wir einen Anfangsverdacht oder wir bekommen Hinweise von Leser:innen. Dann starten wir die Recherche: Wer ist der Absender des Inhalts? Welche Quellen werden genannt? Wie berichten andere Medien darüber? Sind die Fotos und Videos echt oder von einer KI erstellt?

Um diese Fragen zu beantworten, gehen wir klassisch journalistisch vor: Wir suchen nach mindestens zwei Quellen, die unabhängig voneinander Kenntnis über den Sachverhalt haben, und sprechen mit Expert:innen, die sich mit dem Thema oder KI-Inhalten auskennen. Anschließend schreiben wir über die Recherche und unsere Ergebnisse einen Faktencheck und besprechen die Bewertung im Team, ob die Aussage falsch, teilweise falsch oder unbelegt ist. Den Faktencheck veröffentlichen wir auf unserer Website und verlinken ihn in den sozialen Medien mit der Falschmeldung.

Warum sind Fake News gefährlich?

Im Grunde gefährden sie die Demokratie. Besonders beobachten wir das, wenn ein Land eine neue Regierung wählt. Dann werden oft gezielt Fakes gestreut, um Wähler:innen zu manipulieren.

Auch in Deutschland?

Ja, klar. Vor der Bundestagswahl kursierten Videos, die angeblich Stimmzettel aus Leipzig zeigten, auf denen die AfD fehlte. Ein Sprecher der Stadt Leizig teilte uns mit, dass die Dokumente gefälscht seien. Aus der Bevölkerung habe es keine Hinweise auf einen derartigen Fehldruck gegeben. Die Unterlagen seien in einer einzelnen Charge gedruckt worden. Die Polizeidirektion erklärte uns, dass das Landeskriminalamt ermittelt. Ein Abgleich mit dem entsprechenden Musterstimmzettel legt nahe, dass der erste Abschnitt mit der AfD entfernt wurde. Die Videos wurden von prorussischen Accounts verbreitet.

Auf diese Weise kann mit Desinformation die Wahlentscheidung und die selbstbestimmte Meinungsbildung der Wähler:innen beeinflusst werden. Soziale Medien sind ein Nährboden für Falschinformationen, weil die Inhalte dort meist nicht redigiert oder geprüft werden. Reels, Fotos und Snaps konsumieren wir oft nebenbei im Vorbeiscrollen, ohne darüber nachzudenken: Kann das wirklich stimmen?

Dass Wahlen mithilfe von KI beeinflusst werden können, zeigt unter anderem der letzte globale Risikoreport des Weltwirtschaftsforums. Demnach sind gezielt verbreitete Falschmeldungen eine sehr große Gefahr für die Legitimität demokratisch gewählter Regierungen.

Neben falschen Zitaten oder unausgewogenen Artikeln verbreiten sich auch Fotos und Videos, die von einer KI erstellt werden. Kimberly sagt: „KI-generierte Inhalte können das Bild der Realität verfälschen.“

Um ein Beispiel zu zeigen, klappt sie ihr rougefarbenes MacBook auf und ruft einen Faktencheck auf, den sie selbst recherchiert hat. Es handelt sich um ein Foto, das einen Mann zeigen soll, der fünf Kinder durch die Trümmer zerbombter Straßen Gazas trägt. „Ich hatte gleich den Verdacht, dass es sich um ein KI-Foto handelt“, sagt sie.

Warum?

Es gebe verschiedene Hinweise in Fotos, auf die man achten kann, meint Kimberly: unnatürliche Unschärfen, Menschen mit zu vielen oder zu wenigen Fingern (Die KI kann Hände und Füße noch nicht akkurat generieren), Schatten, die entgegen des Lichteinfalls liegen. Kimberly zeigt auf einige Stellen im Foto: „Das Kind auf dem Arm hat nur drei Zehen, der Mann dagegen sechs. Bei dem Kind, das sich am Rücken klammert, wirken die verschlungenen Arme so, als würden sie ineinander laufen. Der Hintergrund ist unscharf, als wäre er mit einem Pinsel verwischt. Bei den Füßen, die man nicht richtig erkennt, könnte es sich auch um Verletzungen handeln. Aber für mich sind das erste Hinweise, denen ich nachgehe.“

Um ihre Annahmen zu überprüfen, kontaktierte Kimberly Radu Timofte, Humboldt-Professor für KI und Computer Vision an der Universität Würzburg, der ihren Verdacht bestätigte. Satellitenaufnahmen dokumentieren die Zerstörung in Gaza; es gibt zahlreiches authentisches Bildmaterial und Berichte zu zivilen Opfern in Gaza und Israel, aber Kimberly kam zu dem Schluss, dass dieses Bild ein Fake ist.

In ihrer Masterarbeit hat Kimberly untersucht, wie Emotionen in Fake News, deren Glaubwürdigkeit beeinflussen. „Wenn uns Informationen in Social Media oder im Internet besonders aufregen, wütend oder mitfühlend machen, sollte man generell vorsichtig sein“, sagt sie.

Was haben Fake News mit meinen Gefühlen zu tun?

Emotionalisierte Inhalte funktionieren gut für Algorithmen. Menschen reagieren darauf mit Wut oder Angst, kommentieren, teilen und liken – und machen den Beitrag dadurch viral. Viele Kommentare füttern den Algorithmus und treiben die Verbreitung an. So erhalten gefühlsorientierte Inhalte teilweise mehr Reichweite als faktenbasierte. Das Einzige, was dagegen hilft, ist nachzudenken und sich selbst zu beobachten: Ist das, was ich sehe, plausibel? Ergibt es Sinn? Warum reagiere ich darauf so heftig?

Wie erkenne ich also selbst Fakes, Desinformationen oder KI-Fotos?

Als Erstes: Verhalte dich entgegen dem üblichen Nutzerverhalten und schau genau hin. Auf Social Media sind wir oft schnell unterwegs und überfliegen Inhalte. Doch manchmal taucht am Ende eines Videos ein Wasserzeichen auf, das auf KI-generierte Inhalte hinweist – etwa von einem Unternehmen, das entsprechende Tools anbietet.

Achte zweitens auf Unstimmigkeiten. Ist der Kopf einer Person in einem Foto ungewöhnlich groß? Hat die Säule einen seltsamen Knick? Oder ist die Form eines Schuhs zu stark gebogen, obwohl ein eckiger Knick realistischer wäre? Nicht nur drei Sekunden schauen und weiterscrollen – genau prüfen.

Wenn man sich unsicher ist, kann man für Fotos die Bilderrückwärtssuche nutzen und prüfen, wo das Foto schon einmal aufgetaucht ist. Wenn es keine Referenzen gibt, kann das ein Indiz für ein KI-generiertes Foto sein. Und es hilft, das Fact-Check-Tool von Google zu nutzen, mit dem man das Netz gezielt nach Faktenchecks zu einzelnen Themen durchsuchen kann.

Ich zeige Kimberly die Fotos, die ich von meinem Mitbewohner bekommen habe – alltägliche Fotos ohne Aufregung und Emotionen. Erkennt sie den Fake?

Sie beugt sich nah an den Bildschirm und schaut konzentriert auf die Fotos und kichert kurz: „Also, da ist ein Hinweis.“ Unten links, leicht zu übersehen im Bild ein Wasserzeichen: „Contenido generado por KI.“ Mati hat sein Smartphone auf Spanisch eingestellt. Dann zerlegt sie das Foto in Einzelteile, als würde die Wahrheit in den Bruchstücken liegen: „Die Wasserspiegelung ist seltsam strukturiert.“ Der Fluss sieht an manchen Stellen starr aus, „aber Wasser bewegt sich.“ Auch seien die Baumschatten zu weich und die Brücke sehe im Wasser nachgezeichnet aus. „Wenn man den Landwehrkanal kennt, muss man sich fragen: Passen da Segelboote überhaupt unter der Brücke durch?“ Kimberly zählt die Einzelheiten des Fotos zusammen und fügt sie zu einer Antwort zusammen: „Hätte ich den Vergleich zum Originalfoto nicht, wäre das deutlich schwieriger.“

Mir kommt das KI-Foto in den Sinn, das 2022 als erstes so richtig prominent durch die Medien ging – Papst Franziskus in einer weißen Designer-Daunenjacke, die ihn wie ein berühmter Rapper wirken ließ. Fake.

Kimberly sagt, um Posts und Fotos auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen, kann man sich folgende Fragen stellen:

Was macht der Beitrag mit mir? Empfinde ich große Wut oder Mitgefühl?

Wer ist der Absender? Wie seriös ist er? Vertraue ich ihm?

Gibt es mehrere Quellen? Welche?

Wird offengelegt, woher der Absender die Informationen hat?

Wer profitiert von dieser Information?

Ist die Quellenlage ausgewogen? Sind das voneinander unabhängige Quellen?

Faktenchecks helfen, eine informierte Gesellschaft zu schaffen, in der Entscheidungen auf der Grundlage von Wahrheit und nicht von Fehlinformationen getroffen werden. Das ist Kimberlys Aufgabe. Wenn man sich mal nicht sicher ist, ob man es mit einem Fake zu tun hat, kann man ihr beim Faktencheck von Correctiv einen Hinweis geben.

Bis bald,

Torben

PS: Angst vor KI? Teile diesen Newsletter mit Menschen, die auch Fakes aufspüren wollen.

Bin schon lange bei CORRECTIV,als Leser der Faktenchecks.Und das ist dringender,als jemals zuvor.